産業用機械など工場で使用する機械での駆動源を考えるにあたっては、エアシリンダがよく使われています。 駆動源とは、物を押したり、引いたり、持ち上げたりする際の〝力の元〟となる部位のことです。

この理由として、大抵の工場ではコンプレッサが設置されていてエア源が容易に確保できるという状況にあること、また、エア機器類はそれほど高価ではなく、機械構成として比較的リーズナブルで且つ、制御もそれほど難しくないということが挙げられます。

概ね工場では、部材を押したり、引いたり、持ち上げたりといったシーンがよくあります。 その状況を考えるとエアシリンダが比較的扱いやすいのです。

また、工場の環境によっては電機制御機器の使用が制限される場合もある(※)ため、そういう時にはエアだけで制御ができるエアシリンダがベストになることもあります。 ※アルコールなど可燃性のガスなどを扱っている環境など。

しかし… エアシリンダを扱うにあたっては、ちょっと注意したいことがあります。 そのままエアを入れてしまうと、対象物の破損や思わぬ事故につながってしまうということです。 また、機器間でのタイミングがとりにくいということもあります。

それを防ぐには使用するエアをコンロトロールして、エアシリンダの動作を制御する必要があります。

スピードコントローラ

エア制御で一般的に用いられるのが、スピードコントローラ(通称スピコン)と言われるパーツです。 専用のツマミにて、シリンダに流すエア量を変えることで、エアシリンダの動作を制御することができます。

スピコンの種類

スピコンの種類には「メーターアウト」と「メーターイン」の2種類があります。 ちなみに、ボクがよく使っているエア機器メーカのPisco(ピスコ)さんを例に言えば、〝Aタイプ(メーターアウト)〟と〝Bタイプ(メーターイン)〟になり、Bタイプではロック用のナットが黒で区別されています。

それぞれの使い分けについて、複動シリンダが「メーターアウト」、単動シリンダが「メーターイン」でチョイスすれば、ほぼ間違いないです。(もっとも、制御方法にもよりますが…)

これは余談なのですけど、以前、ボクはメーターインを知らなくって… というのも普段は、複動タイプのシリンダばかり使っていて、シリンダのスピコン=Aタイプ(メーターアウト)だと思っていたんです。

しかし、その当時の案件で初めて単動のシリンダを採用することになって、何も考えずに、シリンダ=〝Aタイプ(メーターアウト)〟という条件反射的にAタイプのスピコンを装着していたのです。

その時、シリンダロッドを出す方向をもう少しゆっくりしたいなと思いながら、それができず、「こんなもんか?」と使っていました。 シリンダのストロークも10mm程度の短さだったんで、まぁ、ほんと、こんなもんかなとという感じだったんです。

ところが。。。 クライエントさんとの立会い時に指摘を受けました。 曰く、

これ、単動シリンダでしょ? スピコンはBタイプを使うのが普通でしょ?

と。 『はぁ?』ってなりました。 というか、客先担当の言い方の含みが〝これって、常識やん。 こんなことも知らんのか?〟という勢いだったんで、ちょっと、イラっとしたのを覚えています。 苦笑

それぞれの使い分けや区別の詳細は、メーカーの資料を見て頂くのが確実ですので、参考に下記を貼っておきますね。 SMCさんのページです。

厄介なのは、ユニオンタイプ

購入時の指定さえ間違えなければ、エアシリンダ本体にスピコンを装着するのは簡単です。 取り付けは、単純にポートにねじ込めば済みます。 ところが… スピコンには〝ユニオン〟タイプというエアシリンダの配管道中に装着できるタイプがあって、これがちょっと厄介なのです。 何が厄介か? というと、取りつけ時の向きが関係するからです。 (ユニオンタイプの画は、アイキャッチ画像を参考にしてください。 または、このページの下の方に貼ってます。)

ユニオンタイプは、向きを変えることで メーターアウト/イン の使い分けができます。 要は、向きを間違えると制御が変ってしまうのです。 本体には記号が記載されているのですけど、老眼の目にはちょっと見づらいんですよね。 苦笑 記号は、こんな感じです。

記号の意味合いとして自由流や制御流の向き云々がありますが、その辺りはメーカーの説明やその他のサイトに譲るとして・・・ 取り付けはどっちの向きやねん?』 を単純に考えると注目したいのが

〇 に > がついた記号の、 『>』 の向きです。

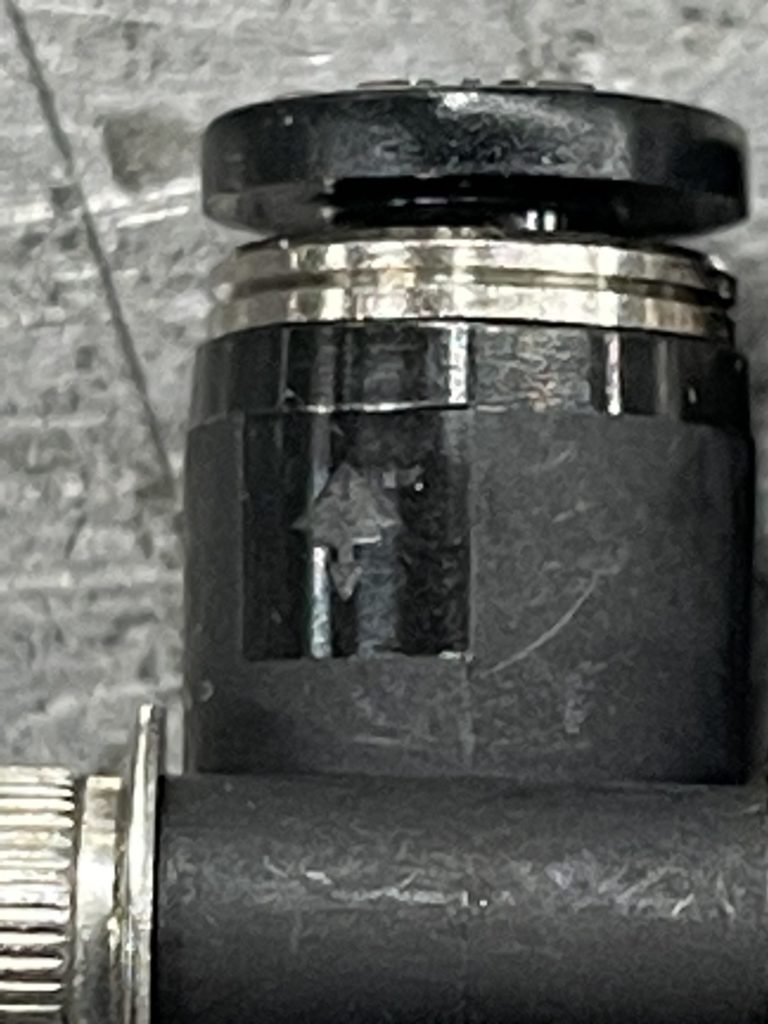

ちなみに、ピスコの場合、 〇> の丸側の方のフィッティング(継手)の近辺にマークがついています(下の写真参照)。 ちょっと、毛色を変えているようです。

結論(複動シリンダを使う場合。)

結論から、複動シリンダを使う場合、エアシリンダを基準にみて、〝>〟の方向でみるという覚え方で大丈夫です。 もう少し加えると、エアシリンダ~電磁弁(ソレノイド)間にてユニオンタイプのスピコンを装着する場合、

複動エアシリンダ 〇> 電磁弁(ソレノイド)

という向きで取り付ければ、メーターアウトの使い方ができます。

ひとりごと… 。

記号がちょっと見ずらいのが難点と言えば、難点ですよね。 老眼で細かいのがちょっと見にくいので、その辺りをもう少し配慮していただきたいところです。 例えば、ドット(隆起したポイント)を付けて区別するとか、継手のキャップの色を変えるとか。 が、色による区別は、色弱者にとっては厄介になる場合があるので、やはり、ドットマークでしょうか…

ボクは、こんな感じで予めマーキングして対応してます。

ご相談やお問合せはお気軽にお願いします。